会社概要

| 会社名 | 株式会社メンサポ |

|---|---|

| 代表取締役兼CEO | 廣瀬 素久 |

| 所在地 | 千葉市中央区中央2丁目5-1 千葉中央ツインビル2号館7階CHIBA-LABO内 |

| 設立 | 2023年4月 |

| 資本金 | 200万円 |

| 社員数 | 3人(2024年9月時点) |

| 事業内容 | eラーニングの企画・開発・運営、研修会の企画・運営、コンサルティング |

| HP | https://cbtmsp.com/index.html |

支援内容

- 活用した支援

- ・創業相談

・経営、技術(コーディネーター)相談

・産学共同研究促進支援事業

・トライアル発注認定事業(千葉市)等

- 得られた効果

- ・各種補助金・助成金・支援制度等を活用しての事業拡大

・『ベンチャー・カップCHIBA』グランプリ受賞

・自走できる経営体制の構築

- 課題

- ・創業・資金調達

・各種補助金・助成金・支援制度等の申請

・経営に関する全体的な支援

- 解決策

- ・CHIBA-LABO創業個別相談(会員限定)

・各種申請サポート(無料)

・専門家の紹介(無料)

・産学連携支援(費用の一部助成) 等

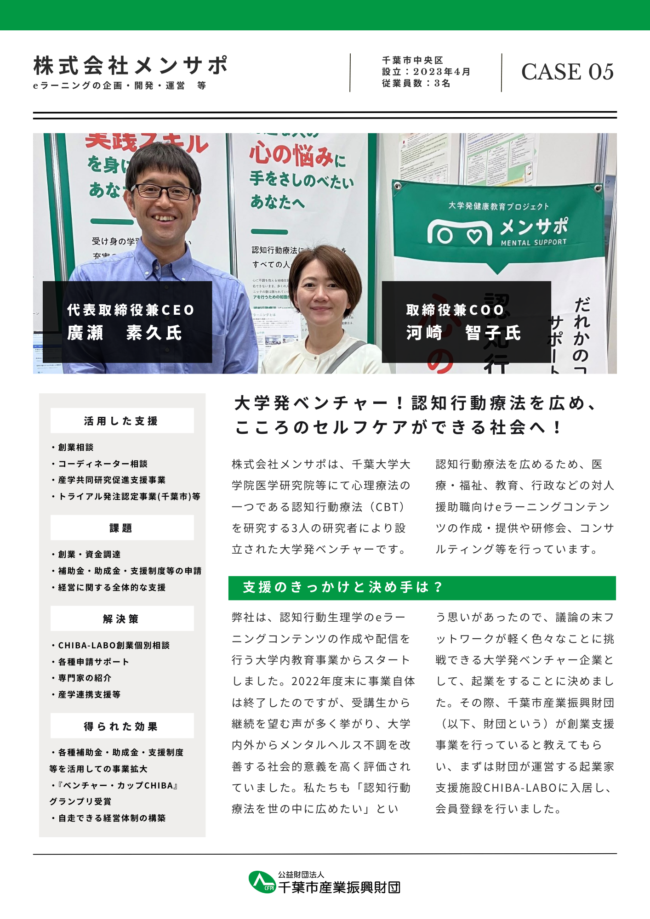

大学発ベンチャー!認知行動療法を広め、こころのセルフケアができる社会へ!

大学発ベンチャーとして2023年4月に創業した株式会社メンサポは、千葉大学大学院医学研究院等にて認知行動療法(CBT)を研究する3人の研究者により設立されました。

同社は、主に精神科医や心理師などメンタルケアの専門家が活用していた認知行動療法を医療・保健、教育、福祉、行政などの対人援助職も広く取り入れられることを目的とし、eラーニングコンテンツの作成・提供や研修会、コンサルティング等を行っています。

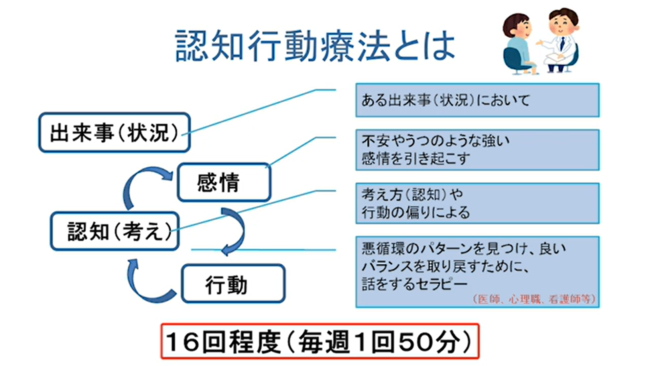

認知行動療法とは心理療法の一つで、認知(思考)と行動と感情の関係に着目した治療法です。悪循環を形成している状況を患者自身が理解し、好循環に切り替えるための技法を学び実践します。

例えば認知のゆがみがあると、上司に仕事の進捗を聞かれた場合に「自分は仕事が遅く、忘れっぽいと思われているから進捗を聞かれたんだ。」と物事を悪い方向に考えてしまうクセがついているかもしれません。自分が思考の悪循環に陥っていると気づくために、客観的事実=「上司に仕事の進捗を聞かれた」と主観=「“自分は仕事が遅く忘れっぽいと思われている”と考えている」を分けて考えられるようトレーニングし、その人が持つ価値観に沿い、バランスの取れた認知(思考)・行動・感情の好循環を目指していきます。

同社は、対人援助職が認知行動療法を学ぶことで、彼らが接するエンドユーザーはもちろん、学んだ人自身もこころのセルフケアができるようになります。精神疾患を抱えている人の約7割が、医療機関を未受診のまま日常生活を送っているとも言われており、そのような人々を支える助けになると考えています。

-大学発ベンチャー設立の経緯と、千葉市産業振興財団の支援を受けたキッカケを教えてください。

2018年に文部科学省の補助金事業に採択されたことが、当社の前身である大学内教育事業のスタートでした。文科省の補助金事業ではeラーニングコンテンツの作成や配信を行っていました。2022年度末で当事業は終了となりましたが、受講生から継続を望む声が多く挙がり、大学内外からもメンタルヘルス不調を改善する社会的意義を高く評価されていました。

起業するかは最後まで悩みましたが、最終的に、千葉大学 学術研究・イノベーション推進機構(IMO)が主催するGAPファンドプログラム「なのはなコンペ」に採択されたことから大学発ベンチャーを設立することになりました。

その際、千葉市産業振興財団(以下、財団という)が創業支援事業を行っていると教えてもらい、まずは財団が運営する起業家支援施設CHIBA-LABOに入居し、会員登録を行いました。千葉市の特定創業支援等事業制度を活用すると登記の際の登録免許税が半額になるなど、さまざまな優遇措置が受けられると知り、当事業に該当する財団の創業個別相談を受けることを決めました。

-起業するかを悩んだ理由は?

私たちは大学に在籍しているので、当時、「起業したい!」という強い志はありませんでした。一番にあるのは、「認知行動療法を世の中に広めたい」という思いです。現在、私を含め3人の役員がいますが、私も研究をしていて、取締役の清水と河崎も、それぞれ研究をしています。認知行動療法という共通言語はあるけれど、三者三様で違う仕事をしているので、ベンチャー企業にする必要はないのでは、という意見がありました。

ただ、大学内の事業では大学外の人達がコンテンツを視聴できるようにするにもさまざまな条件があり、一つずつクリアして色々な申請をして…という作業が伴いました。認知行動療法をもっと色々な人に広めて、フットワーク軽く動くためには、ベンチャー企業の方が適しているのではと考えるようになりました。

当社が提供するサービスは、営利企業に欠かせない事業性を持っていることも大きかったと思います。具体的には、認知行動療法の基礎から、実際の患者の症例検討という応用まで系統立てて学ぶことができるカリキュラムを提供していること。非医療従事者を含む多職種の人がセラピスト役、患者役となって実際のセラピーの練習(ロールプレイ)をする勉強会を実施していること。そして、不明点、疑問点について認知行動療法の専門家から個別指導が受けられることです。

認知行動療法の基礎を学べるeラーニングからフォローアップまで網羅できるサービスは新規性・独自性が高いと自負しています。

利益が出なければ人を雇えないし、人を雇えないと会社が大きくならない。そうすると、結果的に認知行動療法が広まらないだろうとなって、「研究は研究でやるけれども、社会実装することは大切だから、その窓口があってもいいんじゃないか」と意見が一致し、法人化を決意しました。

ビジネス目線でのアドバイスを受け徐々に経営感覚を構築。コーディネーターは心の支えに。

-支援を受けると決め、具体的にどのようなステップで進めていったのですか?

私たちは研究者なので、起業やビジネスに関してはほとんど知識のない状態でした。最初に何から始めればよいかもわからなかったため、まずは全4回の創業個別相談で事業計画・経営計画の書き方から登記の流れまでイチから教えてもらいました。4月には登記をしたいという目標があったため、オンラインと対面を活用して、2カ月間という短いスパンで行っていただきました。

その間に社名やロゴ、所在地、設立日、会計年度などの会社の概要を決めていきました。定款を作成する際、コーディネーターに公的支援機関の行政書士をご紹介いただき、アドバイスをいただきました。最終的には行政書士にすすめられたクラウドサービスを利用しましたが、予備知識がなかったので自力で行っていたらとても遠回りをしていたと思います。

今はWebでなんでもできるとは言いますが、その分自分たちのような素人は信じてよいサービスなのかの判断材料を持っていないじゃないですか。公的経営支援機関に所属する専門家の方にサービスのプライオリティをプロ目線で決めていただけることは大変ありがたかったです。

創業をする際、千葉県の「ちば創業応援助成金」を活用したのですが、その際も財団のコーディネーターに申請書類のチェックをしていただきました。審査に通るためのビジネス目線でチェックしてくれるので、目からウロコの連続でした。つい研究者目線で文章を書いてしまい、「ここの箇所は意味がわからないです。」なんて添削されて。(笑)

でも私たちはそれが見慣れた文章なので、自分では気づけないんです。「あ、この言葉じゃ伝わらないんだ!」と、徐々にビジネス感覚を養っていきました。創業から1年半経ちましたが、現在も申請書は基本的に必ずチェックしていただくようにしています。

二足のわらじである私たちは時間が取りにくいというデメリットがあるのですが、打ち合わせの時間を私たちに合わせて融通を効かせてくれたことも感謝しています。コーディネーターは何かあればすぐに連絡ができる、私たちの心の支えです。

補助金や助成金、支援制度を最大限活用!事業拡大に向けた燃料に。

-今まで活用された補助金や助成金、支援制度などを教えてください。

コーディネーターにたくさんの制度をご紹介いただき、活用できそうなものはできるだけたくさん申請するようにしています。千葉県、千葉市など交付元は異なりますが、「千葉市アクセラレーションプログラム(C-CAP)」、「ひまわりベンチャー育成基金助成金」、「産学共同研究促進支援事業」、「トライアル発注認定事業」等の申請書類作成支援を受けました。すべて採択され、獲得した補助金や助成金を活用しつつ、専門家の支援を受けながら、事業拡大に向けて進んでいます。

「千葉市アクセラレーションプログラム(C-CAP)」では、主にマネタイズを目標とし、5カ月間にわたるコンサルティングを受けました。「ひまわりベンチャー育成基金助成金」では、300万円の助成金を獲得し、研究開発費として活用しています。

「産学共同研究促進支援事業」では、千葉大学との共同研究で、精神科訪問看護師向けのコンテンツ開発を行っています。現在、コンテンツ自体は8割ほど完成しており、完成後に大学内で実証実験を行います。当社製品は主に3つの特長があり、すべてを製品化できるレベルに持っていければ、来年中には新コンテンツとしてリリースできる予定です。

今回のコンテンツの症例が「精神科」なので、精神科訪問看護師向けにはなっていますが、内容としては訪問看護全般に利用いただけます。特に、訪問看護は自宅で患者のケアをする家族のメンタルケアが急務ですが、現場の看護師やPT(理学療法士)・OT(作業療法士)などに認知行動療法の知見が少なく、苦労しているという話を聞きます。今後も、さまざまな分野に応用できるコンテンツをたくさん作っていきたいです。

「トライアル発注認定事業」では、千葉市の職員の方々に令和6年度の1年間で学べるプログラムにカスタマイズしたコンテンツを提供しています。実際の受講者は16人ですが、30人以上の受講希望があったと聞き、反響の大きさに驚いています。行政系は対人職が非常に多く、特に窓口の職員はメンタルに対する負担が大きい人が多い傾向にあるので、認知行動療法は非常に有効だと考えています。

eラーニングコンテンツ画面

ベンチャー企業にしてよかった!認知行動療法をより広く普及するために新たなチャレンジ中!

-認知行動療法を広めるために起業を決断され1年半ほど経ちますが、率直な感想を教えてください。

もう、起業する前とは全然違います。大学のネームバリューは保ちつつ、フットワークがものすごく軽くなりました。大学の研究者という立場では、「これは大学職員として適切か」「こういうのに参加しても大丈夫なんだろうか」など、常に不安がついて回るのですが、「株式会社メンサポの社員として来ています」と、営利企業の事業活動として行けるので、ベンチャー企業にして本当によかったと思っています。

また、新たなチャレンジとして、対人援助職の先にあるエンドユーザー、具体的にはこころの発達に特性のあるお子さんをお持ちの保護者向けのWebアプリを作っています。アプリの内容は、子どもの発達過程の動画や、子どものよいところを探して書き出すポジティブ練習、イライラした際のリラックス方法など、保護者の気持ちを楽にすることを目的としており、今後はこちらのコンテンツも製品化できればと思っています。

これからも、対人援助職向けのコンテンツという主軸は維持しつつ、よりたくさんの方に認知行動療法を広めていけるよう、積極的な事業展開を行っていきたいです。

-最後に、財団にこれからも支援して欲しいことなどがあれば教えてください。

そうですね、創業が決まった頃から財団の支援を受け、何かあったらコーディネーターに連絡…というくらい私たちは頼りにさせていただいています。

あとは…販路開拓でしょうか。例えば、昨年『ベンチャー・カップCHIBA』のグランプリを取りました。受賞は広報活動の一環になりましたが、可能であれば、グランプリを取るとその企業がリーチしたい層をダイレクトに紹介していただける、などの販路拡大に直結するような支援が受けられると、大変嬉しいなと感じます。

-ご協力ありがとうございました。

取材協力:株式会社キウ(Kiu)