会社概要

| 会社名 | 大有株式会社 |

|---|---|

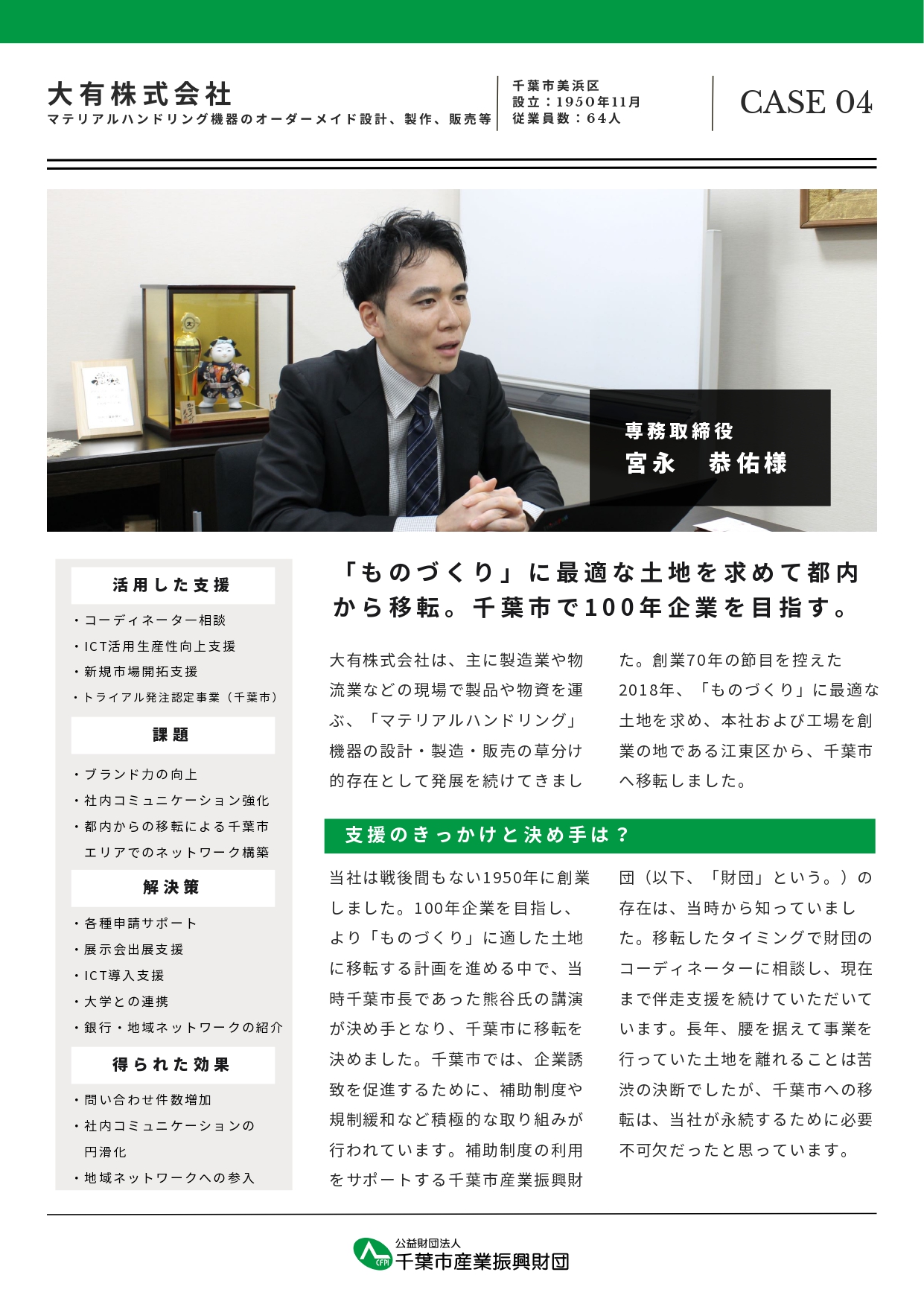

| 専務取締役 | 宮永 恭佑 |

| 所在地 | 千葉市美浜区新港13 |

| 設立 | 1950年11月 |

| 資本金 | 1,000万円 |

| 社員数 | 64人(2024年3月時点) |

| 事業内容 | 原材料や仕掛品、完成品等の運搬の際に用いられる各種マテリアルハンドリング機器のオーダーメイド設計、製作、販売 等 |

| HP | https://taiyu-kabu.co.jp/ |

支援内容

- 活用した支援

- ・経営、技術(コーディネーター)相談

・ICT活用生産性向上支援事業

・新規市場開拓支援事業

・トライアル発注認定事業(千葉市)等

- 得られた効果

- ・問い合わせ件数増加

・社内コミュニケーションの円滑化

・地域ネットワークへの参入

- 課題

- ・ブランド力の向上

・社内コミュニケーション強化

・都内からの移転による

千葉市エリアでのネットワーク構築

- 解決策

- ・各種申請サポート(無料)

・展示会出展支援(費用の一部助成)

・ICT導入支援(費用の一部助成)

・大学との連携(無料)

・銀行・地域ネットワークの紹介(無料)

「ものづくり」に最適な土地を求めて江東区から移転。千葉市で100年企業を目指す。

千葉市美浜区でマテリアルハンドリング機器の設計・製造・販売を手掛ける大有株式会社は、戦後間もない1950年、ドラム缶に入ったスクラップの回収事業からスタートしました。当時、ドラム缶は横に転がして運搬を行っており、危険を伴う作業であったため、同社は従業員の安全と効率を考え、世界初のドラム缶運搬車「ドラムポーター」を開発しました。この製品が国内外に注目されたことで商品化を行い、日本・米国など6カ国の特許を取得。企業のニーズに応え続けることで、マテリアルハンドリングの草分け的存在として発展を続けてきました。

創業70年の節目を控えた2018年、100年企業を目指すために本社および工場を江東区から千葉市へ移転しました。

-千葉市産業振興財団の支援を受けたキッカケを教えてください。

まず、当社が移転先を千葉市に選んだのは、当時千葉市長であった熊谷氏による講演で千葉市がものづくり企業に最適な土地であると感じたためです。講演では、千葉市が企業誘致促進のために経済部の職員を増やし、思い切った制度改正やスピード感のある規制緩和を行い、補助金や補助制度もニーズに合わせて柔軟に改善するなど、人材供給や企業へのフォロー体制ともに、他市に先駆けた取り組みを行っていると話されていました。

そのため、移転前の検討段階から、補助制度の利用をサポートする千葉市産業振興財団(以下、「財団」という。)の存在は知っていました。長年、腰を据えて事業を行っていた土地を離れることは苦渋の決断でしたが、当社にとって千葉市への移転は、企業が永続するために必要不可欠だったと思っています。

100年企業を目指す上で、日本の製造業を取り巻く変化に対応し、企業体質を強化していく必要がありました。現代表の田中が社長に就任した2014年頃から改革に着手し、私が入社した2017年からより積極的に行動を始めました。

具体的には、「ブランド力の向上」「社内コミュニケーションの強化」「地域ネットワークの確立」の三本柱で取り組んでいきました。

財団には、移転したタイミングでコーディネーターに相談し、現在まで伴走支援を続けていただいています。今はだいぶ体制が確立されたため頻度が減りましたが、移転当初は頻繁にコーディネーターに来社いただき、当社の描くビジョンに最適な支援制度の提案や、申請等のサポートを行っていただきました。

ブランディング戦略でプッシュ型営業からプル型営業に!地方自治体の評価は信頼の証。

-具体的な取り組みを教えてください。

まず、「ブランド力の向上」について。当社の強みは、製造現場のニーズを拾って、痒い所に手が届くような製品をオーダーメイドで作っていけるところです。現場によって異なる困りごとをお客様からご相談いただくには、当社の技術力への信頼が必要不可欠です。当社は長年の実績はあったのですが、それをうまくPRできていないという課題がありました。

当社の営業スタッフは10数名。カタログ販売であればこの人数でのプッシュ型営業でも新規開拓が可能なのですが、じっくりと関係性を築く必要がある当社製品では、圧倒的にリソースが足りません。そこで、お客様の方から当社にお問い合わせをいただくプル型営業への転換を目指し、ブランド力の向上を図ることになりました。

ものづくり企業のブランディング戦略に欠かせないのは、第三者の適正な評価です。特に、地方自治体などの公的な機関からの認定は安心と信頼に繋がります。コーディネーターに千葉市のトライアル発注認定事業の申請をサポートいただき、新製品の認定を受けることに成功しました。

トライアル発注認定を受けると、信頼度向上の他にも、千葉市が該当製品を積極的にPRしてくれたり、産業交流展に出展できるというメリットがあります。毎年新製品を開発し、現在、5年連続でトライアル発注認定を受けています。他にも、新規市場開拓支援を利用し、積極的に展示会に出展を続けています。

また、プル型営業を実現するには、問い合わせを受けるホームページの充実が必要不可欠なので、認定される度にニュースリリースで公開するようにしました。私は前職で大手外資系IT企業に在籍していたため、Webマーケティングが得意分野です。頻繁にニュースリリースを更新することはもちろん、見込み顧客が検索しそうなキーワードを予測し、製品ページに散りばめて、アクセス数などの解析・改善を行っています。

ホームページからの問い合わせは、移転前は週1、2件だったのですが、トライアル発注認定や展示会への出展というリアルPRと、キーワード検索によるWeb流入の相乗効果で、現在では毎日数件、多い時は10件ほどの問い合わせが来るほどになりました。

問い合わせ数の増加だけでなく、問い合わせの内容も「この製品をください」ではなく、「こういうことがしたくて困っているのですが、何か機械のご提案をいただけますか?」と、当社の強みであるオーダーメイド制作をご理解いただいた上でご連絡いただけるようになってきているので、非常によい方向に進んでいるな、という印象があります。引き続き、完全にプル型営業に転換するためにリアルとオンラインでPRを続けていければと思います。

ICT活用生産性向上支援事業を活用し社内コミュニケーションの円滑化。新たな事業戦略も。

-社内コミュニケーション強化についても教えてください。

当社が以前抱えていた課題として、営業部門、設計部門、製造部門が独立していて、横の連携が取りにくいことがありました。社内ツールとしては基本的にメールを使っていたのですが、製造部門である現場スタッフは業務中にメールが見られないので、情報の伝達にタイムラグがあり、無駄な作業の発生に繋がっていました。

そこで、リアルタイムなやり取りを目指し、ICT活用生産性向上支援事業を利用してチャットツールを導入することにしました。導入当初は「チャンネルの作り方がわからない。」「使い方がわからない。」など、さまざまな質問があって、だいぶ労力がかかりましたが、やはりツールとしての価値が優れているので、実際に触ってみるとその便利さがすぐにわかるんですよ。1カ月くらいは質問が集中しましたが、いろんな人と同じ情報が共有でき、視認性の高いツールだと従業員が気づいてからは、あっという間に定着しました。

導入から3年程経った現在、社内コミュニケーションはすべてチャットです。会社の方針としても、社内はチャット、社外はメールで統一しています。今はもう完全に定着していて、今チャットツールをやめるとなると社内が大混乱するのではないでしょうか。

あとは、同事業で3DCADも導入しました。当社は基本的に2DCADを使用していたのですが、将来的な効率を考えて3DCADも活用していこうと考えています。当社の製品は、仕様が決まっている標準型の製品とオーダーメイド製品があるのですが、標準型製品すべての3Dデータを用意しようと思っています。

スケジュール的には、1年くらいですべてデータ化できる予定です。実際にデータ化されたものを設計職に触ってもらい、徐々に3DCADに慣れていき、将来的には3DCADの比率を高めていければと思っています。

千葉の大学や銀行など、新たに地域に根差す企業としてのネットワークを確立。未来を担う地元人材の採用を見据えて。

-移転されて6年が経ちますが、地域のネットワーク構築についてはいかがでしょうか。

コーディネーターの紹介により、さまざまな団体との連携が取れるようになりました。私は後継者という立場なのですが、コーディネーターに大企業とのギャップを感じることが多いと伝えたところ、同じような境遇を持ち事業承継に関するセミナー講師をされていた地域の経営者を紹介いただき、プライベートでも相談させていただくようになりました。

また、地銀をご紹介いただいたことで、地域企業との横のつながりができるようになり、事業展開が非常にスムーズになりました。

-最後に、財団にこれからも支援して欲しいことなどがあれば教えてください。

当社としては、移転した当初からいろいろとご相談させていただいていて、何かあったらまずはコーディネーターにお伝えして、都度ご提案やご紹介をいただき、現在のような基盤ができたと思っており、非常に感謝しています。

あとは、ものづくり企業全体の課題だと思いますが、やはり人材確保、特に設計などの技術職の獲得が非常に難しい状態です。そのため、千葉の学生に「こんな会社があるんだ」と当社の存在を知っていただき、就職先候補の一つになるようなご支援をしていただけると非常にありがたいですね。

学生との接点の第一歩として、ビジネスシーズ交流会への参画を始めました。内容としては、千葉工業大学の学生に、当社の「おしどりくん」というコンテナを運ぶ製品を「あなたならどのように運びますか?」という漠然とした問いを設定し、デザイン的な視点による学生ならではの課題解決策を提案してもらっています。就職に直結することではありませんが、学生に対しても当社を通して働くことへの理解を深めるお手伝いができれば嬉しいです。

引き続き、千葉市を拠点に発展を続け、100年企業を目指していきたいと思っています。財団には、変わらぬご支援・ご指導をお願いしたいです。

-ご協力ありがとうございました。

取材協力:株式会社キウ(Kiu)